今天有幸參與國立政治大學企業管理學系黃秉德老師主持的 「#誰嚮往公民社會?#2022亞洲公益指數發布暨世代對話論壇」。在疫情衝擊後的世界,能夠產出這份關於第三部門的公益指數報告,實在得來不易,由衷感動。尤其台灣已經連續三年蟬聯亞太地區表現最好的經濟體,我想這對所有在台灣努力實踐社會影響力的社會服務組織(#SDO, Social Delivery Organization)或在台灣我們所稱的「#使命型組織」都是一個很振奮的肯定。

什麼是DGI好公益指數?

亞洲公益事業研究中心(CAPS)發起好公益指數(後文稱之為Doing Good Index, DGI)的目的在於:希望能準確掌握促使或阻礙更多民間資源投入公共領域的影響因素。可以說DGI為我們提供統計學意義上的「占卜棒」,使我們不僅可以了解第三部門的發展情況,還可以了解亞洲各地政府是如何選擇與非營利組織、社會企業和慈善家等進行合作,進而共同應對當前全球所遭遇到的無差別挑戰。DGI更展示了亞洲在應對社會問題和改善所處社區發展方面的凝聚力與投入度。無疑將提供各議題和地域的第三部門更有方向感的持續耕耘前進。

這次的報告當中,有幾個亮點值得關注。其一是台灣已經蟬聯三年,在報告當中揭露,是SDO發展狀態表現優秀的經濟體。可以感受到,台灣社會在近幾年的公益活動、CSR、社會企業甚至是地方創生都在蓬勃發展當中,過去很多的議題也在近幾年因為相關組織的創新努力,逐漸檯面化,成為受人關注或至少「知道台灣有這種狀況」社會問題,並邀集更多的利害關係人透過企業的技術、資金協力,以及跨領域的多元合作方式實踐。

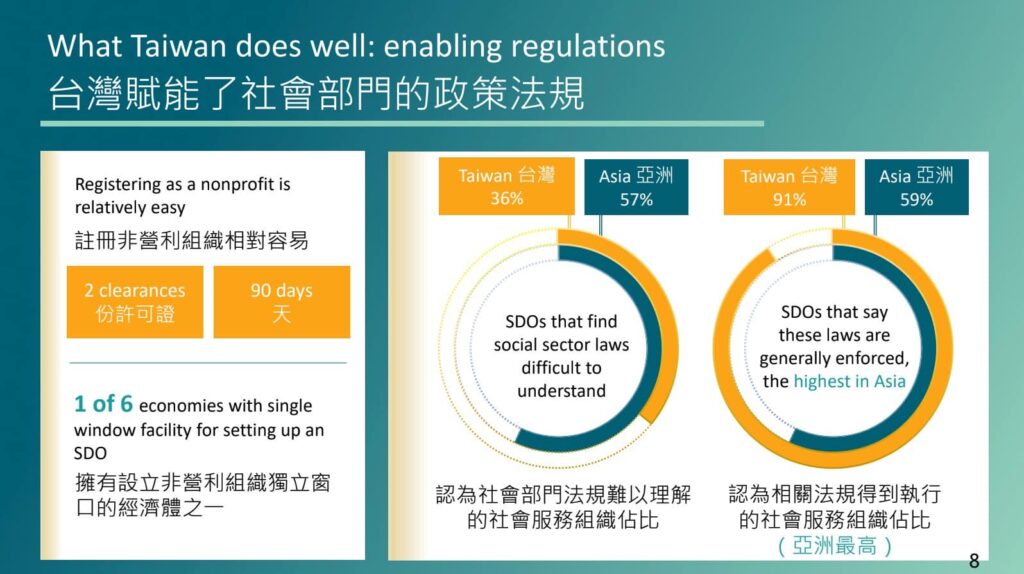

台灣賦能了社會部門的政策法規

數據也指出台灣的法規確實為第三部門提供了充分的彈性空間,在調查的17個經濟體當中,台灣是唯六擁有非營利組織獨立政府機關的經濟體之一,申請籌組非營利組織最快只需要90天的時間。此外,放眼亞太地區,有57%的組織認為自己國家涉及社會部門的法規難以理解,反觀台灣只有36%;亞太認為相關法規卻是被政府執行的只有59%,但台灣的數據高達91%。

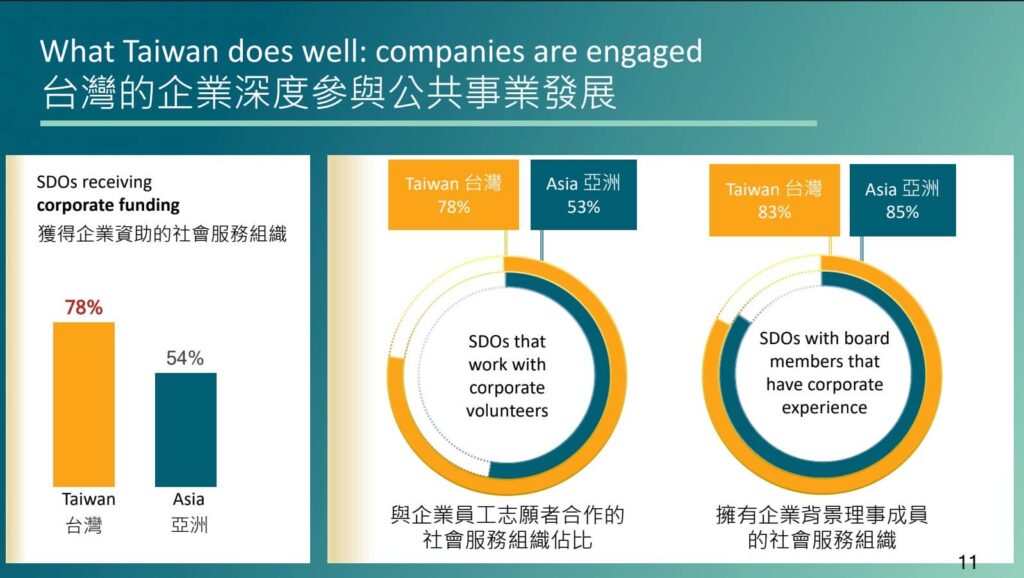

台灣企業深度參與公共事業發展

至少我們能夠確認的是,台灣的大環境確實對於使命型的組織發展有很好的條件,企業以多元方式參與非營組織治理的熱度上也遠高出亞太其他經濟體不少,亞太只有53%非營組織與企業員工志工有合作關係,但台灣竟高達78%。然而另外一項指標,台灣是略低於亞太平均,就是亞太地區非營組織的理監事會有企業背景成員的比例有85%,但台灣卻在此指標只有83%。我們或許可以推論是,因為台灣提供給非營利組織的資源與基礎建設充足,致使台灣的非營利組織,在與資本市場的溝通能力略高於亞太。

台灣的政府及社會各界同心協力?

不過逆向思考的來說,或許這也可能使得台灣的非營利組織的生存韌性略低於亞太其他經濟體的非營組織,因為報告中也揭示,在受訪的台灣非營利組織中有36%擁有政府服務購買關係,亞太僅有30%。亦有可能台灣的非營利組織,未必在理監事會需要企業背景的專業人士共同參與非營組織的策略經營,因為政府預算佔組織的收入佔比可能為最大宗,這似乎也使得前述的一些數據看起來更明白了,當然,這只是一個我很主觀的猜測,並非報告當中所提出的洞察。

不過我想這就是揭露報告的價值。統計數據,提供觀測者多元的詮釋空間,並在這個詮釋空間當中,激發更多未來發展契機的摸索與討論。所以要再次感謝,台灣也能夠參與這項大調查。不過「#福兮禍所依,#禍兮福所從」,在連續三年蟬聯亞太非營利組織表現優秀的經濟體來說,我們也慢慢在極端風險的未來世界當中,培養出在喜訊中辨別警訊的能力。尤其DGI從做得不夠(not good enough)到表現優秀(doing well)其實還有一級表現最好,就知道無論好壞,我們還有很長的一段路要走,很大的空間可以進步。

有了那一段路,有了那麼一個空缺,也就會提醒我們要持續前進。我們能做的就是持續精進,為世界共好,與眾人同行,因為無論好壞, 都是我們的共業。